寄稿

空気清浄機による

洗濯用洗剤成分を含む空気の処理について

システムのコンサルタント

化学反応システム解析ラボ「クリアする」代表

九州大学名誉教授・工学博士

白石 文秀

1.はじめに

近年、洗剤、シャンプー、化粧品などから放出される化学物質が、深刻な健康被害問題を引き起こしている。例えば、最近の洗剤には汚れを落とす界面活性剤のほかに、合成された香り成分が含まれており、洗濯した衣類に付着し、着用後に長期にわたって少しずつ飛散するように工夫されている。人間は生物である。個体ごとに特性が異なるため、化学物質に対する耐性の度合いが異なる。香り成分を香ばしく感じ、積極的に求める者もいれば、これらに敏感に反応し、体調を極度に崩してしまう者もいる。後者にとって、電車や職場などで近くにいる者の衣類、化粧品などから放たれる香り成分は毒物と同じである。

化学物質過敏症は、簡単に言うならば、わずかな量の化学物質(の臭い)に敏感に反応し、体調を崩してしまう症状である。同様のものに、1980年代から日本でも知られるようになったシックハウス症候群(学術的にはシックビルディング症候群)がある。これは室内の建材、家具、寝具などから放出されるホルムアルデヒドのような揮発性有機化合物(VOC)を長期間吸引することで発症するもので、化学物質により体調を崩すという点では同じ類である。現在は、ホルムアルデヒドを発生しない建材の使用へ移行したためか、以前よりも問題視されなくなっているが、いまだに根は深い。一方、洗濯用洗剤の化学物質に曝露されて化学物質過敏症となるケースは、2000年頃からメーカーが競って合成香料を洗剤に使い始めた頃から増大した。患者数、特に女性の数が多いのは、関係する化学物質が強い毒性を持つことや、洗濯が日常の作業であるため住宅内で曝露される機会が多いことが原因であると考えられる。私が面会したことのある化学物質過敏症患者において、彼女らが発症のきっかけになったと考えている化学物質は、通学路の化学工場周辺に漂う未知のもの、自宅前の公園で頻繁に使用された除草剤、移住した土地の自宅周辺の水田に毎年大量に散布された農薬である。発症のきっかけがどのようなものであっても、一旦化学物質過敏症になってしまうと健常者へ戻るのが難しい。症状がひどくなると、過敏症の引き金となった化学物質以外のものにも敏感に反応するようになる、いわゆる多種化学物質過敏症を引き起こすことが多い。

化学物質過敏症の問題点または特徴はつぎのようである。1)発症のメカニズムがまだわかっておらず、確実な対処法がない、2)健常者がこの症状で苦しむ患者の存在を知らない、または知っていても症状の厳しさを理解していない。このため、患者が社会活動できる環境改善への取り組みがまったく行われない、3)化学物質過敏症の問題が社会にほとんど浸透していないため、自分が化学物質過敏症患者であることや、その予備群であることを知らず、ただ体調の変化に苦しむばかりの潜在者がいる、4)患者を化学物質過敏症患者であると診断したり、治療のため患者に真摯に向き合ったりする医師の数がわずかしかいない。また、化学物質過敏症の知識をほとんど持っていない医師が多い、5)洗剤メーカーは利益を優先するばかりで、問題の改善に積極的に取り組んでいない。

公害問題と同じように、日本では化学物質過敏症の問題へも取り組みが甘く、被害者より加害者(会社)の利益を優先する傾向が強い。1990年頃、私は米国の大学のメディカルスクールで博士研究員として代謝反応ネットワークの研究に従事した。まわりにはマウスなどの小動物を実験に使用する研究室が多く、これらを屋外から研究室へ搬入する際には指定されたエレベーターの使用しか許されていなかった。このルールは、動物臭を嫌う者がたとえ一人であっても実行された。

私は長年、大学で空気浄化に関する研究を行ってきた。空気に含まれるVOCの濃度は1 ppmよりも低い。ここで1 ppmとは、1 m³の空気中に1 cm³のVOCガスを均一に混合したときの濃度である。簡単に言うなら、100万個の空気分子(窒素、酸素などの分子)の中にわずか1個のVOC分子が存在する状態である。これまでに10社以上の空気清浄機を手に入れ、その処理性能を調べてみたが、ほとんどのものが空気中に初濃度1ppm程度で存在するVOCの濃度をゼロへ向かって低下させることができなかった。私はこの状況を改善しようと考え、低濃度のVOC分解の技術開発を研究テーマの一つとした。私の研究手法の特長は、実験と理論を駆使して問題の解決を図る点にある。結果として、環状路型構造を持つ光触媒反応器が空気の高度浄化に有用であることを見出した。

洗濯用洗剤に関係する化学物質に対して、空気清浄機の処理能力が議論されたことはほとんどない。ここでは、私が確立した微量化学物質を含む空気の高度浄化法において、当該化学物質がどこまで分解可能かについて議論を行う。

2. 洗濯材料

空気中を漂う洗剤から放出された化学物質(または化合物)を空気清浄機で処理できるかどうかを推測するには、洗剤に含まれる種々の化合物の構造を理解する必要がある。そこで、以下では商品としての洗剤を構成する主な化合物を列挙し、これらの構造、役割などについて述べる。

1)洗剤

洗剤には界面活性剤、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤、アルカリ剤などが含まれている。各成分の役割は各自で調べて頂くこととし、ここでは界面活性剤について述べる。界面活性剤は分子内に親水基と親油基(疎水基)を併せ持つ。親水基の性質の違いにより4つに分類されるが、洗たく用洗剤には主に陰イオン界面活性剤が用いられ、また非イオン界面活性剤も混合して用いられる。

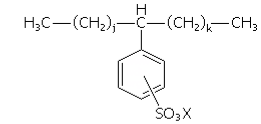

陰イオン界面活性剤は、衣類の汚れを取り囲んで脱離させる。ポピュラーな陰イオン界面活性剤は、LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)である。陰イオン界面活性剤は、他のものに比べて毒性が低いといわれている。

2)柔軟剤

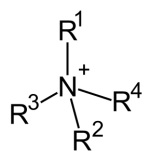

柔軟剤には陽イオン界面活性剤が用いられる。基本的に洗浄効果がない。その多くは除菌、抗菌剤などの帯電防止剤として広く使われている第4級アンモニウム塩である。分子式は NR4+ (ここで、Nは窒素原子、R はアルキル基またはアリル基CH2=CH-CH2-である)と表され、pHにかかわらず常に正電荷を持つことが特徴である。

また、毒性が確認されており、これは微生物、ウイルスなどの細胞膜を破壊して死滅させることからも明らかである。水中で繊維表面はマイナスに帯電しており、陽イオン界面活性剤は繊維表面に疎水基を外に出した状態で吸着する。疎水基は親油性であり、繊維表面は油分で覆われたときのような状態になるため、繊維同士の摩擦抵抗が低下し、滑りが良くなる。これにより、人が衣類に柔らかさを感じるようになる。柔軟剤には、陽イオン界面活性剤のほかに、合成香料、抗菌剤、塩化水素、シリコーンなども配合される。香料は直接液に溶かされたり、後述するマイクロカプセルに包括されたりする。

3)合成香料

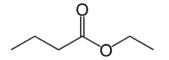

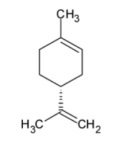

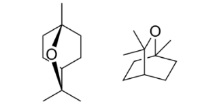

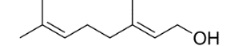

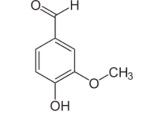

洗剤に使われる香料は、人工合成された化学物質の混合物である。主なものには

沸点120.6 ℃

モル質量 116.16 gmol−1

沸点 175.5 °C

モル質量 136.23 gmol−1

沸点 176–177 ℃

モル質量 154.25 gmol−1

沸点 229 ℃

モル質量 154.25 gmol−1

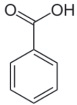

沸点 249 ℃

モル質量 122.12 gmol−1

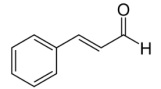

沸点 248 ℃

モル質量 132.16 gmol−1

沸点 285 ℃

モル質量 152.15 g mol−1

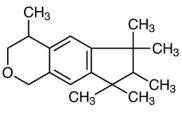

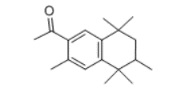

などがある。合成香料は脂溶性が高く水に溶けないため、生体内に蓄積しやすい。このため、

モル質量 258.41 gmol−1

モル質量 258.4gmol−1

では内分泌攪乱作用が確認されている。

4)マイクロカプセル

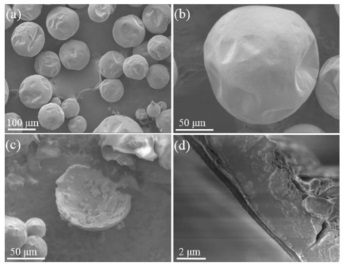

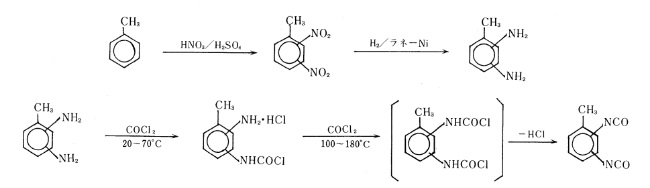

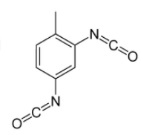

マイクロカプセルはプラスチックからなる球状粒子である(図1)。ウレタン樹脂の場合、TDIにホスゲンを作用させて重合する。その大きさは1~100µmの範囲にあり、多くは10~20µmの大きさであると言われている。

これに合成香料が内包される。洗剤中にはこの粒子はどのくらい含まれているのだろうか。1mL当たり1億個程度という者がいるが、これは受け入れがたい。1mLの体積は1辺が1cmの立方体に相当するので、仮に平均粒径が10µmの粒子であれば、普通に並べて100万個しか中に入れない。洗剤液の流動性を保つには、マイクロカプセルの量を少なくしなければならない。よって、その数は100万個よりもかなり少ないであろう。いずれにせよ、洗剤中に含まれる相当量のマイクロカプセル粒子は、衣類繊維の隙間に入り込み、吸着する。そして、繊維の摩擦などで時々破裂したとき香料が空気中に飛散し、これが長期間、衣類からの香りが持続するという仕組みである。

ポリウレタンは、ジイソシアネートとジオールモノマーの重合により作られる。トルエンジイソシナネート(TDI)は、毒性の高いホスゲンをトルエンに作用させ、2個のイソシアネート基を導入した化合物である

|

|

|

|

| トルエン | ホスゲン | TDI | |

| モル質量 | 92.14 g/mol | 98.92 g/mol | 174.2 g/mol |

| 沸点 | 110.63 °C | 8.2 °C | 251℃ |

このシアネート基は反応性が高いので、細胞に侵入すると手当たり次第に反応し、細胞にダメージを与えてしまうと予想される。したがって、毒性の高いことが容易に推測される。

ポリウレタンは摩擦などの機械的力で簡単に粉砕、破壊される。これにより、内包された合成香料だけでなく、イソシアネート基を持つ化合物が空気中へ放出されると予想される。実際、ある職場では、アレルギー検査において高い確率でイソシアネートIgE陽性者がいることが明らかとなっており、これはイソシアネート化合物の空中放出に基づく環境に起因すると推測される。

3. 市販の空気清浄機によるVOC分解性能

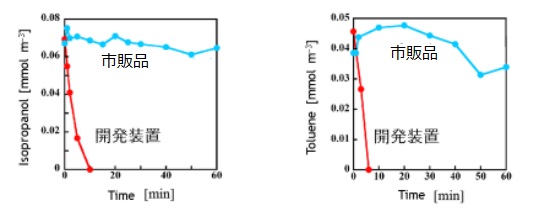

市販の空気清浄機は、異なる原理(方法)により空気の浄化を行う。電極反応により空気中の水分、酸素からプラスイオン、マイナスイオンを生成させ、室内の細菌、ウイルス、化学物質を処理するという。実際に、この空気清浄機を手に入れ、1m³の密閉空間内でイソプロパノール、トルエンの分解を行ってみた。実験結果(図中の青色の線)を図2に示す。これより、使用した空気清浄機は初濃度を約1 ppmとしたイソプロパノール、トルエンの濃度をほとんど低下させることができないことがわかる。

外国製であり、日本でも販売好調の空気清浄機を使って1m³の密閉空間内でエチレンの分解を行ってみた。本装置の空気処理の原理は、コロナ放電によるオゾンと光触媒による分解である。処理力を数段階に切り替えることができる。最初に、普通モードで90分処理したところ、初濃度9 ppmのエチレンが1.5 ppmまで低下した。実験の途中でオゾンの臭いが漂ってきた。そこで、測定器でオゾン濃度を測定したところ、12 ppmという高い値であった。オゾンの作業環境基準値は0.1ppmである。空間容積が1m³とは言え、短時間にこのような高濃度となるのは、装置からかなり高い濃度のオゾンが放出されていることによる。普通モードでこの高さになるのだから驚きである。普通モードでエチレン濃度を完全に低下させることができなかったため、処理能力を最高モードに設定して同様の分解実験を行った。その結果、90分後にエチレン濃度は0.07 ppmまで低下したが、オゾン濃度は28 ppmに達していた。オゾン濃度が15~20ppmでマウスのような小動物は死に到る。また、人は確実に健康被害を受ける。オゾン発生量が多い最高モードにすることで、エチレン濃度は迅速に低下したことから、エチレンがオゾンにより分解(または酸化)されたことは明らかである。光触媒による分解機能も謳っているが、光触媒分解装置の構造、大きさから判断して、光触媒は分解にほとんど貢献していないと考えられる。オゾンが異常に高濃度となったことから、本製品は本来、人が立ち入らない場所で使用されるべきであるが、販売会社はこのような制約を課していないようである。

15年以上前に、ある大手の空気清浄機メーカーが、ロール状に巻くことができる平膜の全面を活性炭粒子で覆い、さらにその表面を光触媒で被覆したものへUVを照射して空気浄化を行う製品を販売した。当時は光触媒という言葉が珍しかったため、30万台以上売り上げたと同社社員が誇っていた。私の研究室で本空気清浄機を入手し、1m³の密閉空間内でホルムアルデヒドの処理を行った。確かにその濃度はほぼゼロまで低下した。つぎに、ホルムアルデヒド分解への光触媒の貢献度を調べるため、UVランプを消して処理を行った。しかし、その濃度の時間変化は点灯した場合とまったく変わらなかった。これより、本装置では光触媒の寄与はほとんどないと判断した。装置を分解して内部構造を調べたところ、弱弱しいUVを発する小さく細い光源2本が平膜面に平行に並んでいた。私は別の実験で、このような構造では光触媒反応が膜面全体で起こらないことを明らかにしている。分解反応が起こるのは、UV管のごく周辺の光強度が高い、限られた範囲の膜表面だけである。このような構造を持つ装置は、UVが照射された所(またはUVが届いていると思われる所)であれば、UV強度に関係なく、光触媒反応が実用的なレベルで起こるという間違った考えにより作られる。また、消灯時でもホルムアルデヒド濃度がほぼゼロまで低下したことから、何らかの処理を施した活性炭(例えば化学的な処理を施した添着炭)によりホルムアルデヒドが吸着されたものと推測される。吸着法の場合、短時間に吸着力が低下してしまうという問題がある。この空気清浄機では、一定時間使い続けたら膜を巻き新鮮なものに変えることで対処するようになっていた。数年前、化学物質過敏症で苦しむ女性宅を訪問したことがある。女性は同社の空気清浄機を2台所有していた。私が「これを使って空気が綺麗になったという実感があるか」と尋ねたら、「いいえ」という返事があった。最近、この空気清浄機に使われた光触媒が何であったかがわかった。光触媒といえばほとんどの場合、酸化チタンなのであるが、ここで使われていたものはそうでなかった。染料を溶かした水溶液を用い、この光触媒と称する材料の分解能を調べてみた。紫外線を照射して何日も放置したが、溶液の退色が起こらなかった。分解能がまったくないとは言わないが、非常に低いことは確かである。このことから、上述のホルムアルデヒドの分解実験において、UVランプを点灯させた場合とさせなかった場合の結果に違いがなかった理由がわかった。

光触媒の使用を謳っていても、その使い方が適切でなければ分解反応は起こりにくい。空気清浄機には、少なくとも新たなVOC放出がない状態で、1ppm以下の濃度をその1/10以下まで低減させる能力が要求される。このためには、光触媒反応によりVOCが二酸化炭素まで分解される反応場の確保、すなわち装置構造の適切な設計が必要である。

4. 環状路型光触媒反応器によるVOC分解の原理と性能

室内空気中に含まれるVOCの濃度は、高くても数百ppb程度である。たとえば、新築の住宅でホルムアルデヒド濃度が300 ppb以上であったという報告がなされたことがあるが、通常はこれよりも低い。2003年の建築関連の法律改正を受けて、建築材料の製造会社がホルムアルデヒド系接着材を新たなものへ変えたことが大きな理由である。

以前、知り合いが住居改築を行った直後に、壁紙など、真新しい建築材で囲まれた6畳ほどの部屋を訪れたことがある。裏切られることなく、室内には強いVOCの匂いが立ち込めており、空気中に様々なVOCがかなり高濃度で含まれていると推測した。ホルムアルデヒド以外で、環境指針値の対象となっていない化学物質が使われているのだろう。このような環境は、化学物質過敏症の患者にとって決して耐えられるものではなく、また新たな患者を生み出すことになる。

空気浄化への光触媒利用のメリットは、光触媒が様々な化学物質を分解できることにある。また、確実に反応が起こるように装置設計を行うならば、VOC濃度をゼロまで低減させることができる。しかし、いくらそのような性能を有する空気清浄機であっても、とくに新築住宅の場合、建築材から連続的にVOCが放出されるので、決して濃度をゼロにすることはできない。しかし、ゼロに近い状態にする必要がある。このためには、空気清浄機の分解速度を高くしなければならない。

私は1990年代の中頃、空気浄化の研究に着手した。衣装ケースに入れた光触媒反応器で空気浄化を行った際に、VOC濃度が1ppm付近から極端に低下しなくなり、光触媒の分解力が非常に低いと感じた。この問題をどうにか解決できないものかと数年にわたって装置の改良と実験を繰り返した結果、光触媒によるVOC分解を低下させている原因を突き止めた。これには二つあった。

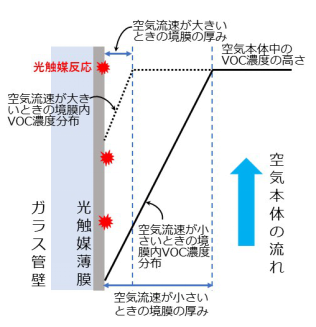

一つ目はガラス管内面を覆った光触媒薄膜と空気との境界面近傍に生じる境膜(静止した空気層)である(図3)。これは光触媒薄膜近傍の空気がその粘性によりほとんど動かないことにより発生するもので、その厚みは数十µmである。空気本体中のVOCは境膜内へ侵入すると、境膜の外面と内面(光触媒膜面)での濃度の違いをなくそうとして光触媒薄膜へ向かって移動する(この濃度差を推進力とする移動を拡散という)。図3に示すVOC濃度分布は定常状態(時間的に濃度が変化しない状態)での概略的なものである。空気流速が小さい場合、空気の攪乱が小さいため、境膜が厚くなっている。VOCの境膜内の移動は、VOC分子が静止した空気分子と衝突しながら進むため、境膜が厚い場合には長い時間がかかる。これにより空気本体から光触媒薄膜表面へ単位時間当たりに供給されるVOCの量は少なくなり、このため光触媒薄膜上のVOC濃度は低くなる。光触媒反応の速度はVOC濃度が高いほど大きくなるので、この場合のVOC処理量は少ない。一方、空気流速を大きくすると空気の攪乱が大きくなり、境膜は薄くなる。これにより、VOCはより迅速に光触媒薄膜表面へ到達できるようになり、VOC濃度が高くなるためVOC処理量は多くなる。このように、境膜発生に伴うVOCの拡散抵抗の問題を解決するには、境膜をなんらかの方法で破壊してやればよく、反応装置内での空気流速を大きくしてやることがその1つの方法である。

二つ目は単位表面積当たりの紫外線強度である。空気中のVOC濃度が低くなると単位体積当たりの分子数がわずかになる。前述のように、1ppmの場合、100万個の空気分子中にVOC分子はわずか1個しか含まれない。これが光触媒表面に到達する頻度は、ちょうど流れ星が砂漠に落下するようなものだ。なかなか落ちてこない。そして分解反応が起こるには、酸化チタンの紫外線照射下で光触媒表面上に時折現れてはすぐに消失するOHラジカルにVOC分子が衝突する必要がある。単位表面積当たりの紫外線強度が低ければ、生成しては瞬時に消失するOHラジカルの表面密度は小さくなる。このような状況では、VOC分子が光触媒膜表面に到達してもOHラジカルと衝突しないので、分解反応は起こらない。分解反応が起こるようにするには、単位表面積当たりの紫外線強度を高くし、OHラジカルの発生頻度を高くしてやればよい。これによりOHラジカルの表面密度が高くなり、たまに膜面に到達するVOC分子がOHラジカルと衝突する確率が高くなる。結果として、空気中の低濃度のVOCがゼロの濃度へ向かって分解されるようになる。上述の流れ星モデルによれば、つぎのように説明できる。広い砂漠に木が一定間隔で生えている。そこへたまに流れ星が落ちてくる。しかし、木の間隔が広い場合、流れ星は木に衝突しない。衝突を起こりやすくするには、木の間隔を狭くし、密度を高くしてやればよい。

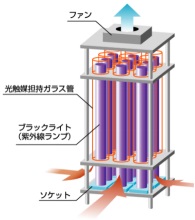

この推論に基づき、光触媒の分解性能を抑制する因子を取り除くため、環状路型の光触媒反応器を作製した(図4)。装置の構造はいたって簡単である。円管の内面を光触媒で覆い、その中心に6Wのブラックライトを挿入したものを反応管とする。上述の流れ星モデルで説明したように、木の間隔を狭くするには、すなわちOHラジカル密度を高くするには、UV光源のワット数が重要である。研究者、技術者は通常、ワット数のより大きなものを用いようとする。確かにワット数の大きなものではUV放出量が多い。しかし、単位表面積当たりの紫外線強度は低い。このため、低濃度のVOCをさらにゼロの濃度へ向かって分解することが難しくなる。

6WのUV管1本の使用の場合、単位表面積当たりの紫外線強度は大きいが、UV総量が少ない。そこで、複数の反応管を用いて反応器を構成した。この構造は、装置製作に手間をかけることになったが、装置実用化を担当した会社が問題をクリアした。

しかし、光触媒だけでは空気中にわずかな濃度で存在するVOCを迅速に引き寄せることができない。そこで、活性炭粒子の外表面を光触媒で完全に覆い、これを管壁の内側に環状に充填した反応管を作った。VOCは光触媒で覆われた活性炭粒子の充填層外面と管中心に据えたUV管の間にできた環状路を空気が高速で通過中に処理される。

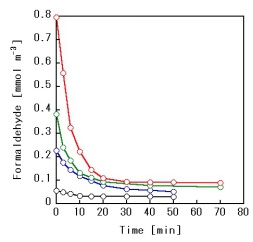

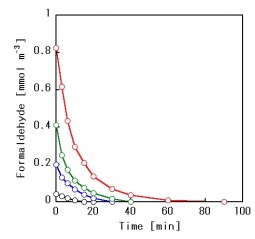

図5に、環状路型光触媒反応器により1m³空気中のホルムアルデヒドを分解した際の結果を示す。また、比較のため活性炭粒子のみの結果も示す。図からわかるように、活性炭粒子だけではホルムアルデヒド濃度はゼロとならず、吸着平衡状態で一定となった。一方、光触媒で被覆した活性炭粒子では、ホルムアルデヒド濃度はゼロまで迅速に低下した。この濃度低下に伴い二酸化炭素濃度が増加したことから、ホルムアルデヒドが光触媒により分解されたことを確認することができた。

このように、数本の反応管が並列した並列管型構造によれば、空気中に低濃度で存在するVOCをゼロの濃度まで分解することができる。もちろん、壁などからVOCが放出されている場合、その濃度は分解速度と放出速度が等しくなったときの濃度(平衡濃度)で停止する。空気清浄機には、本来、室内の壁などから新たにVOCの放出がない場合、その濃度をゼロまで低下させる性能が必要であり、本装置はこの条件を満足する。一方、市販の空気清浄機では、そのような性能を持つものは皆無に近い。

それでは、なぜ空気清浄機が売れるのか。これには、製造会社の販売戦略が長けていることや、VOC濃度が低すぎて消費者が実際に空気が浄化されたかどうかを直接確認できないことなどが挙げられる。

5. 環状路型光触媒反応器による洗濯洗剤成分の分解の可能性

ここで再び、洗濯洗剤中の化学物質の処理の話に戻ろう。前述した関係化合物は、光触媒により分解が可能な構造を持つ。まず、ベンゼン環が含まれる芳香族化合物については、光触媒による分解例が多く、このことからほとんどのものが分解できると考えられる。たとえば、私はトルエンがベンズアルデヒドを最初の中間体とし、最終的に二酸化炭素まで分解されることを確認している。フタール酸についても同様である。水溶液中での分解であるが、ベンゼン環を持つ2,4-ジニトロフェノールも速やかに分解される。脂肪族化合物でも二重結合が含まれるものについては分解できる可能性が高い。たとえば、ホルムアルデヒドは、ギ酸を中間体として速やかに二酸化炭素まで分解することを確認している。また、イソプロパノールも、アセトンを中間体として二酸化炭素まで分解された。アセトン、アセトアルデヒド、エタノールも分解された。このように、酸化チタンを光触媒として用いる反応では、多くの有機化合物の分解が可能である。その化学構造から、マイクロカプセルに内包された人工合成の香り成分は分解可能であると推測される。実際のところ、2004年から共同で装置の実用化研究を行ってきた会社では、密閉空間で揮発させた香り成分を、環状路型光触媒反応を基本とする空気浄化装置を用いて処理し、短時間に空気が無臭になること、測定器として使用したセンサーの数値がほぼ元の状態まで低下することを確認している。柔軟剤を構成する第四級アンモニウム塩についても、その構造から同様に分解可能であると推測される。

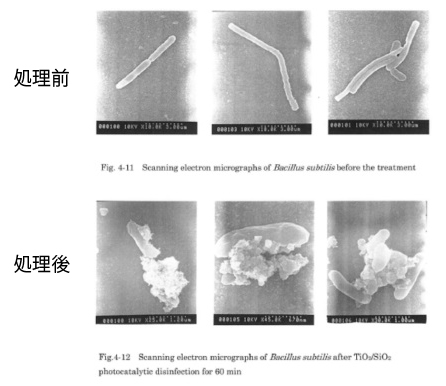

最後に残ったのは、マイクロカプセルとこれを構成する成分の分解が可能かどうかである。まず、カプセルを作製するのに用いるTDIは、トルエン骨格を持つ芳香族化合物であることから分解可能である。したがって、マイクロカプセルが破壊されたとき、構成成分がVOCとして空気中を浮遊していれば分解可能であろう。つぎに、高分子プラスチックであるカプセル本体の完全分解は困難であると推測される。ちょうど蟻が大きな昆虫の死骸にたかっているようなもので、部分的に分解できるかもしれないが、全体を分解してガス化することは困難であろう。このときの分解は、光触媒による枯草菌の分解と同じような状況かもしれない。その電子顕微鏡写真(図6)によれば、細胞壁がOHラジカルで破壊され、収縮した様子がうかがわれる。マイクロカプセルもまた、長い時間をかけても姿が見えなくなるまで分解されるとは考えにくい。一方で、装置には高性能フィルターが装着されており、これによりマイクロカプセルの一部は捕獲される可能性がある。捕獲されたものが新たな問題を引き起こす心配があるが、まずマイクロカプセル入りの洗剤、柔軟剤を自宅で絶対に使用しなければ、その処理の問題を軽減できるだろう。

6. 終わりに

どのような空気清浄機を使っても処理性能には限界がある。たとえば、連続的にVOCが壁などから放出されている室内の空気を処理する場合、高い処理性能を持つ空気清浄機を使ったとしてもVOC濃度を理論的にゼロにすることはできない。VOC濃度は、放出速度と処理速度が釣り合ったところで停止してしまう。ちょうど、栓を閉め忘れたバスタブへ水道蛇口から給水するときのようなものである。放出速度は蛇口からの給水速度、処理速度はバスタブ底からの水の流出速度に相当する。水位は給水速度と流出速度の相対的大きさで決められる。空気清浄機の最大処理能力は同じものを使う限り変えることができないので、流出速度は不変とする。このとき、水位は給水速度と流出速度が等しくなったところで停止することを容易に理解できよう。給水速度が大きいほど水位は高くなる。水位を低くする(室内のVOC濃度を低くする)には、給水速度を小さくする(壁などからのVOCの放出速度を小さくする)以外に方法はない。

ここで重要なことは、VOC放出がないときでも、その濃度をゼロへ向かって下げられない空気清浄機を決して使用してはいけないことである。前述したように、私がこれまでに行った空気清浄機の性能テストにおいて、ほとんどすべてがVOCの濃度を1 ppmからまったく、または非常に遅い速度でしか下げることができなかった。このことを知らず、有名メーカーの製品であるからとして使い続け、化学物質過敏症の苦しみから逃れられない患者のことを思うと胸が痛い。一刻も速く別の対策を練るべきである。

化学物質過敏症で苦しむ患者が、1ppm以下のVOC濃度をゼロへ向かって低減できる空気清浄機を購入して試したとき、満足できる結果が得られないこともあるだろう。この場合、患者は空気清浄機メーカーへ強い口調で抗議することになるだろう。しかし、空気清浄機の性能向上には限界があること、1ppm以下の低濃度域での空気浄化は容易ではないことをまず理解してもらいたい。1ppmでの空気処理は、100万人が住む町に潜む1人の犯人を探し出して逮捕するようなものである。この状況下では、空気分子の存在がVOCの捕獲を邪魔するであろう。環境指針値はたいてい1ppmの1/10の周辺に設定されているため、この値をクリアすることはかなり困難な作業である。しかし、幸運にも、私は多くの実験と理論的考察を積み重ねることにより、この濃度域でVOC濃度をゼロまで(ガスクロによる測定限界(20~50ppb以下)まで)低下させる手法を確立することができた。このような性能を持つ空気清浄機が、化学物質過敏症に苦しむ患者にとって不可欠であることは明らかである。

再度強調するが、どのような状況でも対応できる完ぺきな性能を持つ空気清浄機は作れない。新たなVOCの放出がないときにVOC濃度をゼロまで低下させる性能を持つものであっても、すべての状況には対応できない。困難さの原因は、放出される化学物質の量の多さにある。身を削るような思いで毎日を送る患者にとって大変な作業になることを十分承知した上で提案したい。自分を取り巻く生活環境(主に住環境)の改善にも取り組むこと、言い換えるならば空気清浄機の処理能力のレベルとなるように、単位時間に放出されるVOCの量を少なくする努力も大切である。